【種から育ててハーブを活用!植物療法 】#1 ツワブキ(石蕗)

春の訪れとともに庭先に力強く茂るツワブキ。その旺盛な生命力に驚かされることもありますが、実は古くから活用されてきた万能植物!今回は、ツワブキの民間療法・料理・お茶・温湿布・入浴剤としての幅広い活用法をご紹介。自然の恵みを存分に楽しむ春の特集です

📝目次

🌼1. ツワブキってどんな植物?

💖2. 東アジアで愛用されるツワブキ

🌼3. ツワブキの効能

🌿4. 育て方ガイド

🍂5. 収穫・乾燥・保存

🍃6. 活用法と注意点

【1】 ツワブキってどんな植物?

ツワブキ(石蕗)/Farfugium japonicum

「丸い葉っぱ」と秋〜冬に咲く「鮮やかな黄色の花」が特徴

キク科の多年草。日陰でも元気に育つため、初心者でも育てやすい!

沿岸部の温暖地域を中心に、日本全国の庭や山に自生しています。

台湾北部・中部や韓国の一部にも分布してます。

世界的に見てもツワブキを日常的に親しんでいるのは、ほぼ日本だけ!

日本の風土と文化の中で特に大切にされてきた植物なんです。

【2】 東アジアで愛用されるツワブキ

ツワブキは日本だけでなく、東アジア全体で食用・薬用・観賞用として広く活用されています。特に薬用としての利用は各国の伝統医学にも根付いているのが興味深いです。

≪2-1≫ 和漢医学の中でも重要な存在

日本の伝統医学「和漢医学」では、ツワブキは古くから外用薬として親しまれてきました。

※ 和漢医学とは、中国医学(漢方)を日本独自の視点で取り入れ発展させた伝統医学体系のこと。

ツワブキは、その中でも温湿布などに使われる重要な植物として知られています。

最近ではナチュラルケアブームと共に再注目され、薬草市や直売所でも人気上昇中

≪2-2≫ 世界文化とツワブキ

日本ではツワブキは民間療法として広く知られていますが、中国や台湾では生薬としての利用がより体系的に行われている印象です。特に中国では「橐吾」として認知されており、食中毒や解毒の用途で使われることが多いです

🇯🇵日本

- 食用:若茎を「フキ」のように煮物などに使用

- 薬用:葉を「虫刺され」「腫れ」「打撲」の外用薬に

- 観賞用:「庭園・鉢植え・生け花」として人気

🇹🇼 台湾

- 食用:日本と同様に、若い茎をアク抜きして煮物や炒め物に使用。

- 薬用:漢方薬として利用され、特に根茎が健胃・食中毒・下痢の改善に効果があるとされる。

- 観賞用:庭園や公園で植えられ、晩秋から冬にかけて咲く黄色い花が人気。

🇨🇳 中国

- 食用:フキと同様に、若い茎を炒め物やスープに使用。

- 薬用:生薬「橐吾(たくご)」として知られ、食あたりやフグ毒の解毒に使われることがある。

- 観賞用:庭園や公園で植えられ、冬の景観を彩る植物として人気。

🇰🇷 韓国

- 食用:山菜として扱われ、特に春に収穫された若い茎を煮物や佃煮にすることが多い。

- 薬用:葉には抗菌作用があり、腫れものや切り傷の治療に使われることがある。

- 伝統医学:韓方(韓国の伝統医学)では、ツワブキの根茎が健胃・消化促進に役立つとされる。

【3】 ツワブキの効能

≪3-1≫ 葉の効能(外用向け)

- 抗炎症・鎮痛・止血作用 あり!

- やけど、虫刺され、腫れ、打撲などに◎

- 使用方法:生の葉を揉んで患部に貼る、または煎じて湿布として使用。

≪3-2≫ 茎の効能(内用向け)

- 整腸作用・利尿作用 あり!

- 食べ方:若い茎(産毛が生えていて、手触りがふわふわしているもの)をアク抜きして煮物や炒め物に。

- 食べ頃:春(3〜5月頃)。古くなると繊維が固くなり食感が落ちる。

- ツワブキ茶(乾燥茎を煎じる)もおすすめ。「軽い便秘」や「むくみの改善」に◎ ※飲み過ぎに注意!

【4】 育て方ガイド

≪4-1≫ 種から育てる方法

- 種まき時期:春(3〜5月)または秋(9〜11月)

- 土壌:水はけの良い土(腐葉土を混ぜると◎)

- 発芽温度:15〜25℃

- 発芽日数:10〜20日

≪4-2≫ 管理のポイント

- 日当たり:半日陰〜日なた

- 水やり:乾燥しすぎないよう適度に

- 肥料:春と秋に緩効性肥料を少量施す

【5】 収穫・乾燥・保存

◎まとめて収穫する場合:

- 茎は食用に。

- 葉は乾燥させて薬草として保存(煎じ薬や入浴剤に便利)。

⚠️ 採取場所に気をつけて

- 道路脇・汚染地域などで採取しない。

- 「しなびた葉・変色・ぬめりのあるもの」はNG。

≪5-1≫ 収穫のタイミング

- 最適な時期:春(3〜5月)

- 方法:根元から切り取る。若い茎を選ぶ。

≪5-2≫ 洗い方

◎手順:

- 収穫後すぐに流水で泥を落とす。

- 産毛を軽くこすり取る。

- しっかり水を切る。

◎ポイント:

- 汚れが残らないよう丁寧に洗う。

- 長時間水に浸けると風味が落ちるので注意。

≪5-3≫ 自然乾燥

- 方法:風通しの良い日陰で新聞紙の上に広げ、1週間ほど乾燥。

- 目安:葉がパリパリに折れるくらいになったらOK。

- 保存:密閉瓶+乾燥剤を使用し、6か月ほど保存可能。

≪5-4≫ 食品乾燥機

- 温度:40〜50℃

- 時間:6〜12時間

- 仕上げ:完全にカラッと乾かす(触るとパリパリ)。

【6】 ツワブキの活用法と注意点

⚠️注意点

◎アク抜きは必須!:

- ツワブキには「シュウ酸」や「苦味成分(アルカロイド類)」が含まれており、そのまま食べたり煎じたりすると胃腸への刺激になることがある。

- 必ずアク抜き(下茹で+水さらし)をしてから使用すること!

◎アレルギーに注意

◎ツワブキの毒性について:

- 微量のピロリジジンアルカロイド(PAs)という自然毒が含まれていることがあり、過剰摂取や長期摂取は肝臓への負担が懸念される。

- 大量に摂る・常用するのは避け、「薬膳的にときどき楽しむ」使い方が理想!

1️⃣茎を食べる

1)アクを取る

材料:若い茎、重曹 or 塩、鍋、水、ザル

- 皮をむく

- 湯を沸かし、重曹 or 塩を少々加える

- 2〜3分茹でる

- 冷水にさらし、半日〜一晩さらす

2)調理する

- きゃらぶき:甘辛く煮た常備菜

- 味噌炒め:味噌+みりん+砂糖のご飯の友

2️⃣ 葉で温湿布療法

血行促進・抗炎症・鎮痛を目的とする民間療法

→ 関節痛・冷え・神経痛などに使われてきました

◎使い方

※最初は短時間&小範囲でテスト!

⚠️化膿してる傷には使わないこと!

📌使い方①:生葉を直接貼る

- 新鮮な葉を洗う(虫や泥を落とす)

- 手で揉んで柔らかくする

- ガーゼの上から患部に貼る

📌使い方②:炙って温湿布に

- 葉を洗う(虫や泥を落とす)

- 湯気で蒸す/直火で軽く炙る/湯通し

- 適温まで冷ます

- ガーゼ越しに患部に貼る

- タオル等で固定(密閉しすぎNG)

- 15〜30分貼って終了(冷えたら交換)

3️⃣ 薬草風呂(入浴剤)

乾燥葉20〜30g をお茶パック等に入れてお湯へ投入

→ 香りと共に保湿・血行促進・肌荒れケアに効果

◎ブレンド例:

- ヨモギ:温熱&殺菌

- ドクダミ:デトックス

- カモミール:香りUP

- 生姜皮:ぽかぽか強化

※入浴は20〜30分以内がおすすめ!

4️⃣ツワブキ茶

- 乾燥させた若い茎や葉を、そのまま細かくちぎってお茶パックに入れ、水から煮出して使用します。 → 整腸&利尿作用あり。「軽い便秘」や「むくみの改善」に◎ 飲み過ぎ注意!

- 葉も使用可能ですが、茎に比べるとやや苦味が強く、成分も異なるため、少量から試すのが安心です。

- 「若い茎」には産毛が生えていて、手触りがふわふわしているのが特徴。古くなると繊維が固くなり、えぐみも増すためお茶や食用には向きません。

◎作り方

- 材料:乾燥ツワブキ(茎・葉どちらでもOK)約2〜3g(ティースプーン山盛り1杯程度)

- 水:500ml

① 茎は2〜3cmにカット、葉は手でちぎり、お茶パックなどに入れる。

② 水から入れて火にかける(弱〜中火)

③ 沸騰したら 弱火で5〜10分ほど煮出す

④ 茶こしでこして、温かいうちにいただく

※粉末にすると成分の抽出効率は上がりますが、苦味やクセも強くなります。家庭用には「乾燥+ちぎって煮出す」方法が、風味が優しく飲みやすくなり、おすすめです!!

⚠️ 飲みすぎ注意

ツワブキ茶は利尿作用・整腸作用が強いため、体調や体質によっては下痢・脱水ぎみになる可能性も。

→ 1日1〜2杯までを目安に、継続使用は避け、様子を見ながら取り入れましょう。

5️⃣草木染め🎨

ツワブキの葉には黄色〜黄緑系の色素が含まれており、

自然なトーンの「やさしい春色」を染め出せます🌼

◎やり方:

1)葉を刻む(生 or 乾燥葉どちらでもOK)

2)水と一緒に鍋で20〜30分煮出す

3)染めたい布を染液に浸す(木綿やシルクがおすすめ)

4)ミョウバンなどで媒染処理すると色持ち◎

5)水洗いして干すだけ!

小学生の自由研究や、ハンドメイド染め体験にもぴったり♪

【7】 他の国々での活用法

日本ではツワブキは民間療法として広く知られていますが、中国や台湾では生薬としての利用がより体系的に行われている印象です。特に中国では「橐吾」として認知されており、食中毒や解毒の用途で使われることが多いです

≪7-1≫ 台湾での利用

台湾ではツワブキの根茎が漢方薬として利用され、特に以下の効果が期待されています:

- 健胃作用:胃の不調を改善するために煎じて飲む。

- 食中毒・下痢の改善:食あたりや下痢の際に煎じ液を服用することで症状を緩和する。

台湾でも民間療法として利用されることが多く、乾燥した根茎を煎じて飲む方法が一般的です。

≪7-2≫ 中国での利用

中国ではツワブキの根茎を乾燥させたものを「橐吾(たくご)」という生薬として利用します2。主に以下のような用途があります:

- 食あたりやフグ毒の解毒:根茎の煎液や葉の汁を服用することで、食中毒の症状を緩和するとされています。

- 健胃作用:胃の調子を整えるために煎じて飲むことがあります。

- 外用薬としての利用:打撲や湿疹などの皮膚トラブルに、生の葉を火であぶって柔らかくしたものを患部に貼る方法もあります。

処方されることもありますが、民間療法として自分で作成することも可能です。例えば、乾燥した根茎を10~20gほど用意し、400mLの水で煎じて3回に分けて服用する方法が一般的です。

≪7-3≫ 韓国での利用

韓国でもツワブキは薬用として利用されますが、中国や台湾ほど一般的ではないようです。主に民間療法として、胃腸の調子を整えるために煎じて飲むことがあるようです。

🔚まとめ

ツワブキは 日本の自然が生んだ万能植物

薬効・料理・入浴・染め物にまで活用できるそのパワーを

ぜひ 日常に取り入れて、自然の恵みをたっぷり楽しんでみてください

■注意事項

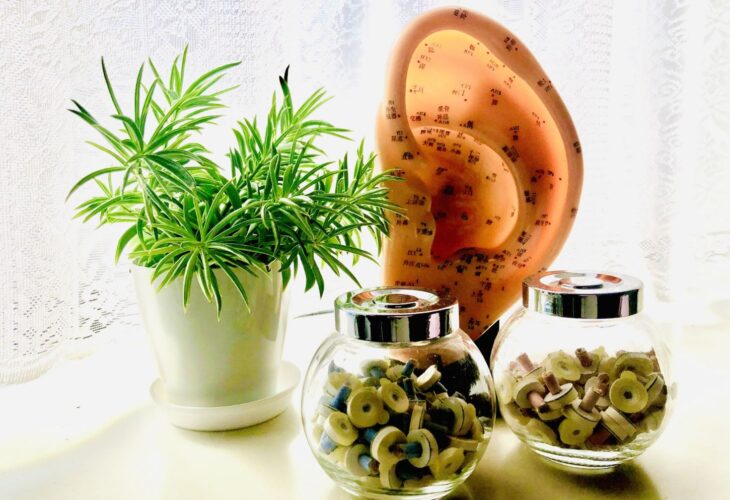

鍼灸マッサージ師としての経験を生かし、心身の健康に役立つ情報をお届けしております。内容の正確性には細心の注意を払っていますが、誤りが含まれる可能性もございますのでご了承ください。また、当店では(鍼灸治療・マッサージ)以外の施術を行っておりませんので、ご注意ください。

■種から育て■種から育てて薬草・ハーブを活用!

※参考1:薬草療法・ハーブ療法について

※参考2:民間療法とは?