■伝統医学療法の変遷

◎中国医学(中医学)

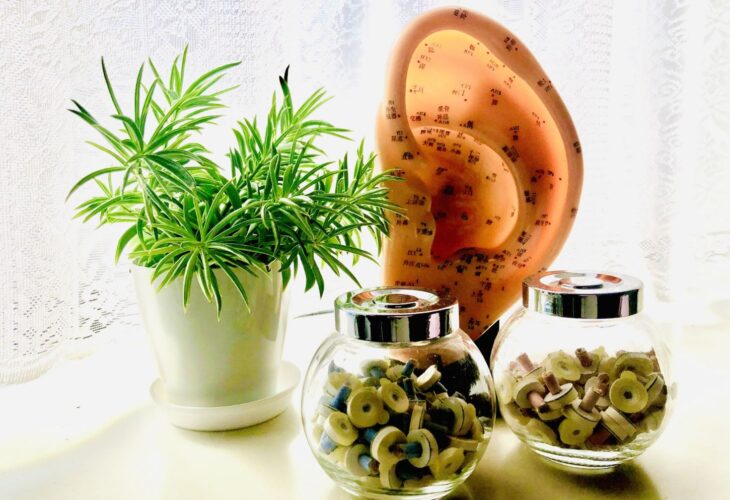

中国医学は、数千年前の古代中国で生まれました。元々は、自然や人の身体を観察しながら、病気の原因や治し方を探るところから始まりました。「気」という目に見えないエネルギーや、「陰陽」「五行」という自然のバランスの考え方を基(陰陽五行説や経絡理論)にしています。約2,400年前に「黄帝内経」という医学書を中心に体系化され、現在でもその考えがベースになっています。長い歴史の中で鍼灸、漢方薬、推拿(マッサージ)、気功などの治療法が発展しまし、今でも中国だけでなく世界中で使われています。現在、中国では中医薬大学や専門病院があり、北京や上海などの都市には多くの中医クリニックが集まっています。外国人は「北京中医医院」や「上海中医薬大学附属病院」などで治療を受けることができます。

◎アーユルヴェーダ(インド医学)

アーユルヴェーダは、約5000年前の古代インドで生まれたとても古い医学です。サンスクリット語で「生命の知恵」という意味があり、人の体・心・魂のバランスを大切にしています。「ドーシャ」と呼ばれる3つの体質(ヴァータ、ピッタ、カパ)をもとに、体調や性格を見て、オイルマッサージやハーブ、食事法で整えていきます。長い間、宗教や哲学と深く関わって発展し、今ではインド国内だけでなく、世界中に広がってきています。現在、インド政府はアーユルヴェーダを公認しており、ケララ州やリシュケシュなどに専門病院やリゾートが多数あります。外国人は「ケララ州のアーユルヴェーダセンター」や「アーユルヴェーダ大学附属病院」で治療を受けられます。

◎ユナニ医学(ギリシャ・アラブ医学)

ユナニ医学は、古代ギリシャのヒポクラテスの考えをもとに、のちにアラブ世界で発展した伝統医学です。「体には4つの体液(血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁)があり、それぞれのバランスが健康を保つ」という考え方に基づいています。イスラム文化と結びつきながら、特に中東や南アジアで受け継がれてきました。薬草や食事、体の浄化法などを使い、身体の調和をはかります。インドやパキスタンでは、今でも政府が支援する医療として続いており、ユナニ医学の専門病院もあります。外国人は「インドのユナニ医学病院」や「パキスタンのユナニ医学センター」で治療を受けることができます。

◎チベット医学

チベット医学は、チベット仏教と深く結びついた医学で、7~8世紀ごろに本格的に形が整いました。中国、インド、ペルシャなどさまざまな医学の影響を受けており、「ルン(風)」「ティーパ(胆汁)」「ペーケン(粘液)」という3つのエネルギーのバランスを見るところが特徴です。また、心の状態と体の健康が密接につながっているという考え方も大事にされます。今でもチベット自治区やインド北部の亡命チベット人社会で使われています。現在、チベット自治区やインドのダラムサラに専門病院があります。外国人は「ダラムサラのメンツィ・カン(チベット医学・占星術研究所)」で治療を受けることができます。

◎モンゴル医学

モンゴル医学は、遊牧民の暮らしから生まれた伝統医学で、チベット医学の影響を強く受けながら、独自に発展してきました。モンゴル帝国の時代には、中国医学やアラブ医学とも交流があり、多くの知識が取り入れられました。寒さや乾燥など、厳しい自然環境に適応した薬草の知識が豊富で、羊の脂や乳製品を使った治療法など、生活に根ざした方法が多いのも特徴です。現在でもモンゴル国内では伝統医療として認められています。現在、モンゴル国内にはモンゴル医学の専門病院があり、ウランバートルにはモンゴル医学大学もあります。外国人は「ウランバートルのモンゴル医学病院」で治療を受けることができます。

◎シッダ医学(南インド)

シッダ医学は、南インドのタミル地方で生まれた約1万年以上の歴史を持つ古代医学です。アーユルヴェーダとは少し違い、もっと霊的で哲学的な面を重視しています。修行者(シッダ)たちが自然の中で薬草や鉱物を研究し、体と魂を浄化する方法を考えました。呼吸法やヨガ、瞑想とも関係が深く、体を超えて「悟り」へと近づくことも目指しています。アーユルヴェーダと並んでインド政府に認められている伝統医学です。現在、タミルナドゥ州に専門病院があり、外国人は「チェンナイのシッダ医学病院」や「タミルナドゥのシッダ医学センター」で治療を受けることができます。

◎韓医学(朝鮮半島)

韓医学は、朝鮮半島で発展した伝統医学で、中国医学の影響を受けながらも、独自の工夫が加えられました。朝鮮王朝時代には、国家的に医療が整えられ、『東医宝鑑:とういほうかん』という有名な医学書が作られました。韓医学では「四象医学:ししょういがく」という、人の体質を4つに分けて診る方法も特徴です。薬草療法や鍼灸、薬膳などが発展し、現代の韓国では西洋医学とともに使われています。現在、韓国では韓医学の専門病院があり、ソウルには多くの韓方医院があります。外国人は「ソウルの韓方病院」や「韓医学大学附属病院」で治療を受けることができます。

■注意事項

鍼灸マッサージ師としての経験を生かし、心身の健康に役立つ情報をお届けしております。内容の正確性には細心の注意を払っていますが、誤りが含まれる可能性もございますのでご了承ください。また、当店では(鍼灸治療・マッサージ)以外の施術を行っておりませんので、ご注意ください。